Première partie: lectures de filles

1. « That’s a chick’s movie » : réflexivité des comédies romantiques

Deux comédies romantiques de Nora Ephron, You’ve got mail et Sleepless in Seattle, mettent en scène de façon humoristique la célèbre incompatibilité des goûts esthétiques des deux sexes : les femmes rêvent en lisant Jane Austen et pleurent en regardant An affair to remember ; les hommes citent Le Parrain et ne pleurent que devant Les douze salopards. Une incompréhension profonde se manifeste lorsqu’un homme et une femme tentent de partager leurs goûts respectifs.

Les deux films qui mettent en scène cette rupture sont eux-mêmes inscrits dans cette division du marché cinématographique en genres (genre) sexo-spécifiques. Or cette division va de pair avec une dévalorisation importante des chick flicks, qui n’ont jamais gagné la respectabilité que les cinéphiles ont fini par accorder aux screwball comedies ou à d’autres comédies romantiques du cinéma hollywoodien classique parlant (les années 30, 40 et 50). En-dehors des films adoubés par la critique (et en France, par la Nouvelle Vague), il est de bon ton de se moquer du goût tout féminin pour les histoires sentimentales, comme le fait Joe Fox (Tom Hanks) à l’égard de la lecture d’Orgueil et Préjugés par Kathleen Kelly (Meg Ryan) :

JOE : I didn’t know you were a Jane Austen fan. Not that it’s a surprise. I bet you read it every year. I bet you just love Mr. Darcy, and that your sentimental heart beats wildly at the thought that he and whatever her name is are really, honestly and truly going to end up together. […]

KATHLEEN : The heroine of Pride and Prejudice is Elizabeth Bennet and she’s one of the greatest, most complex characters ever written, not that you would know.

On remarque que les références citées par les femmes sont caractérisées, outre leur intrigue sentimentale, par la présence de personnages féminins placés au premier plan, tandis que les références citées par les hommes ne comprennent aucun personnage féminin important.

Dans The shop around the corner de Lubitsch, dont You’ve got mail reprend l’intrigue (un homme et une femme tombent amoureux par correspondance anonyme mais se connaissent et se détestent dans la réalité) et la scène du premier rendez-vous, on oppose Anna Karénine et Crime et châtiment, cette fois sans hiérarchie de valeur entre les deux, mais on retrouve à nouveau un roman comprenant un personnage principal féminin (qui n’est pas le seul du roman), une femme adultère, face à un roman construit autour d’un personnage masculin. Étonnamment d’ailleurs, The shop around the corner n’a pas comme son remake la réputation d’être un film pour filles, alors qu’il s’agit de la même intrigue.

Il est difficile de dire si ces références dans les deux films de Nora Ephron figent ou non la division, reconduisant un préjugé de type « les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus » (d’ailleurs ils regardent des films de guerre et de gangsters, elles préfèrent les histoires d’amour), ou au contraire problématisent cette division en mettant en évidence la dépréciation dont fait l’objet la sentimentalité des lectures féminines. Mais la réponse de Kathleen dans You’ve got mail souligne bien un aspect fondamental des œuvres dépréciées pour leur lecture sentimentale : la présence des personnages féminins développés.

2. Genre et lectures différenciées

Christine Détrez et Fanny Renard, dans un article consacré aux liens entre genre et lectures des adolescent⋅e⋅s, notent une spécialisation des pratiques en fonction du genre, même si d’autres critères demeurent pertinents pour décrire les lectures des adolescent⋅e⋅s. Les jeunes filles adhèrent davantage à la culture scolaire valorisée, lisent « plus souvent que les garçons […] les romans classiques, les romans destinés à la jeunesse et ceux dont le héros est un adolescent, les témoignages et les romans psychologiques et sentimentaux. Les garçons, quant à eux, choisissent davantage que les filles la littérature de science fiction et d’aventure », avec cependant de nombreuses nuances à l’intérieur de ce constat général. Elles soulignent l’intrication de ces lectures différenciées avec la construction sociale d’identités de genre distinctes et relatives l’une à l’autre :

Dans l’expression des goûts et dégoûts lectoraux se lisent aussi parfois les affiliations ou au contraire les mises à distance, pas forcément volontaires et conscientes, des lectorats supposés des différents types d’imprimés ou genre de livres. […]

Les régularités statistiques en matière de préférence lectorale manifestent la prégnance des processus de socialisation par reproduction linéaire : identification aux individus de sexe identique par réalisation de lectures semblables et différenciation aux individus de sexe opposé par évitement de leurs lectures.

L’article de Christine Détrez et Fanny Renard étudie ainsi comme les adolescent⋅e⋅s se retrouvent avec un certain type d’ouvrage dans les mains, plutôt qu’un autre, en fonction des interactions sociales qui sont engagées par les pratiques de lecture. Les lectures féminines ne doivent donc être appréhendées uniquement à partir de raisonnements de type « les filles préfèrent [tels livres]… » mais comme des pratiques culturelles complexes; du point de vue, certes, de leur contenu formel et thématique, mais surtout du point de vue de leur intégration à l’économie du livre (leur marketing) et à des pratiques culturelles socialement construites.

J’ai demandé (disclaimer : méthode non-scientifique) à des jeunes femmes (autour de moi, donc à des jeunes femmes ayant fait des études supérieures et généralement issues de catégories sociales favorisées) de citer des œuvres qui faisaient partie de leur culture de référence, et qui n’étaient en général pas connues des hommes de leur entourage. Elles ont cité – en vrac – la série de romans Angélique d’Anne Golon, les livres d’Annie Ernaux, les séries, en bande dessinée, Yoko Tsuno et Marion Duval, les séries américaines créées par Shonda Rimes, la série de romans Gossip Girl, les livres de Virginie Despentes, les films de Jacques Demy, … De mon côté, je pense à Jane Austen bien sûr, à Dirty Dancing (que j’ai vu très tardivement, longtemps persuadée en raison du culte dont il faisait l’objet parmi mes amies de collège que c’était un « film culcul pour minettes »), aux romans de Daphné Du Maurier, aux Quatre filles du docteur March, aux romans historiques d’Annie Pietri, aux Colombes du Roi-Soleil, à la série des Alice, dans la bibliothèque verte, ou bien la série des Lou en bande dessinée, dont les tomes s’échangeaient dans ma classe de 3è (mon directeur de mémoire ne manquera pas de rappeler, s’il lit ce billet, qu’IL LES AVAIT LUS AVANT SES FILLES, non mais !).

3. Qu’est-ce qu’un livre pour fille ?

Il est difficile, à partir d’œuvres aussi différentes, de supports, de pays, et d’époques variés, d’identifier une bonne fois pour les caractéristiques des œuvres susceptibles de constituer une culture féminine commune (au sein d’une catégorie sociale donnée). On peut néanmoins proposer quelques pistes pour répondre à la question « qu’est-ce qu’un livre pour fille ? » sans reconduire un préjugé essentialiste sur la sensibilité des lectrices, mais dans le but de comprendre les paramètres qui déterminent le geste de catégorisation, sur lesquels repose cette étiquette réductrice :

– un livre que la plupart des garçons ne liront pas, ou pas seuls, parce que c’est « pour les filles » ou que ce sont des lectures « de bonnes femmes », en fonction de l’âge.

– un livre écrit par une femme.

– un livre avec un personnage principal féminin. C’est le point commun de toutes les œuvres citées ci-dessus. En littérature jeunesse, un livre avec un personnage principal féminin est un livre qu’on évitera d’acheter à un garçon, par exemple, alors que l’inverse n’est pas forcément vrai.

– un livre qui parle d’amour, surtout du point de vue d’une femme, surtout si ça se termine bien (alors que le héros masculin qui sauve le monde à chaque fois, personne ne trouve ça surfait…).

– un livre qui parle de « trucs de filles » (par exemple la grossesse, les règles, la maternité, les vêtements et la mode, etc.).

– un livre rose, ou caractérisé visuellement par un ensemble de codes esthétiques identifiés comme girly, en ce qui concerne les couvertures, les illustrations ou l’ensemble de l’ouvrage dans le cas de la bande dessinée.

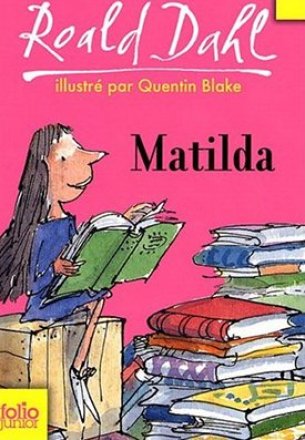

Il est extrêmement frappant de voir à quel point un élément apparemment aussi contingent dans notre conception du livre peut en réalité changer la catégorisation d’une oeuvre. On peut citer l’exemple célèbre de Matilda, réédité en France comme au Royaume-Uni avec une couverture rose.

En 2014, le journal The Independent a pris la décision de refuser de présenter des livres qui sélectionnent un lectorat par leur couverture, et attaquent les propos d’un éditeur qui défendait le marketing genré :

Hasn’t [Mr. O’Mara] heard of Suzanne Collins’ multi-million-selling Hunger Games trilogy, which has a female lead character and striking, non-pink cover designs, and is loved by boys and girls equally?

L’allusion à Hunger Games est intéressante : pour l’édition américaine, si la série n’a en effet pas misé sur une couverture orientée vers un public féminin, le marketing donne même plutôt l’impression d’avoir presque déguisé le roman en livre pour garçons, en adoptant des codes graphiques proches de ceux de la littérature jeunesse marketée pour les jeunes adolescents, et surtout, en évitant de faire figurer l’héroïne dans le titre ou sous forme d’illustration sur la couverture. La même stratégie a été adoptée pour Divergent, autre série dystopique à succès dont l’héroïne est un personnage féminin. L’édition britannique, en revanche, se décline en deux couvertures, l’une avec une illustration représentant Katniss Everdeen, avec une citation de Stephenie Meyer (autrice de la série Twilight), l’autre avec une illustration représentant Peeta, et un commentaire élogieux de Stephen King.

– un livre classé dans un rayon spécifique en librairie ou en bibliothèque.

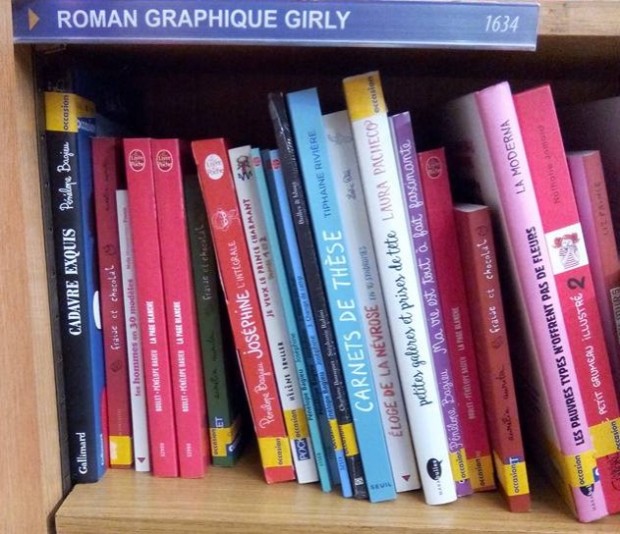

J’avais par exemple eu la surprise de découvrir la bande dessinée Carnets de thèse au rayon « roman graphique girly » (association d’une étiquette valorisante et d’une étiquette plutôt stigmatisante, étonnamment), alors que ses thématiques n’ont pas grand-chose à voir avec celles qui sont habituellement associées au girly (la thèse n’est pas en soi un meilleur sujet de bande dessinée que le shopping par ailleurs!).

Cette catégorisation s’explique alors sûrement par le genre de l’autrice-narratrice, à la limite par son style graphique, qui a fait l’objet de ce merveilleux commentaire de la part d’un journaliste qui a visiblement oublié de relire sa tentative d’élever Carnets de thèse un peu au-dessus de la médiocrité féminine :

Si le graphisme semble de prime abord évoquer Pénélope Bagieu, Margaux Motin ou Diglee, il gagne en maturité et en puissance au fil de l’album, avec une attention particulière portée aux décors, aux cadrages. Et l’on retrouve l’influence d’un Christophe Blain (pour le mouvement) ou même Sempé (pour l’onirisme de certaines scènes).

Outre les catégorie strictes du manga qui sont particulièrement intéressantes du point de vue du genre, la catégorie la plus célèbre et probablement la plus théorisée par les féministes est celle de chick lit, romans pour femme adultes. Le terme girly est aujourd’hui également beaucoup utilisé, et permet de désigner un ensemble de codes esthétiques qui rendent mieux compte de l’intégration de productions visuelles à cette culture féminine, notamment des productions de bande dessinée.

4. D’un lectorat féminin à une culture féminine

Ce qui m’intéresse dans ces effets de division du champ culturel, c’est qu’on peut à mon avis parler d’une culture féminine spécifique (bien plus large que la question des productions littéraires de fiction), associée à une sociabilité féminine autour de goûts et références partagées. Les femmes partagent des références et des connaissances communes, des façons d’agir et des réflexes issus de leur socialisation, références et connaissances qui varient également en fonction de nombreux critères, en particulier la catégorie sociale, et plus largement l’ensemble des paramètres qui définissent leur identité sociale. Que faire de cela dans une perspective féministe ? Plusieurs éléments me semblent particulièrement importants :

– la dévalorisation dont fait l’objet cette culture féminine, qui repose, selon le type de production visée, sur la dénonciation de ses aspects stéréotypés ou sexistes, de son contenu naïf ou sentimental, ou de sa superficialité individualiste et consumériste. Le problème central est que le rejet de stéréotypes aliénants peut alors se confondre avec une forme de « misogynie intégrée », qui consiste à reconduire les normes masculines et sexistes. Le texte de la dessinatrice Tanxxx dans lequel elle revient sur sa condamnation initiale du girly en bande dessinée résume particulièrement bien les difficultés de cette question.

Ce qui ne va pas, dans ce texte, c’est que tu n’as pas compris que les blogs “girly” ne le sont que parce que des éditeurs (ou plus largement la société) ont voulu les désigner comme tels, que parler de macarons ou de shopping n’est typiquement féminin que dans la tête de misogynes. Tu as appris depuis que les femmes baignent dans le patriarcat et que bien heureuse qui s’en prétend débarrassée : tu as toi même vu et éprouvé les limites des remises en question, que ce soit sur les comportements autour de toi ou les tiens propres.

Tout n’est pas si simple que décréter que telle publication est merdique, c’est oublier que les femmes sont victimes du rôle qu’on leur assigne, et les fustiger parce qu’elles s’y conforment (et nier par la même occasion que ça puisse être autre chose que s’y conformer) fait totalement partie du modèle patriarcal. Surprise !

He oui : les femmes sont coincées, quoi qu’elles décident de faire. Tu as relevé à juste titre que les femmes dites “non-féminines” ne sont pas valorisées, mais tu n’as pas vu que l’adhésion au stéréotype n’est pas pour autant quelque chose à blâmer : nous vivons dans ce bain de merde, et en sortir, ne serait-ce qu’un peu, te sera reproché. Quoique tu fasses en tant que femme te sera reproché, que tu sois “girly” ou non. C’est toute la perversion du patriarcat, et tu t’es vautrée dedans.

En ce qui concerne la chick lit, un grand nombre d’articles écrits sur le sujet, comme celui de Sophie Gourion, insistent sur la nécessité de « faire le tri entre le bon grain et l’ivraie », et de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. L’étiquette de chick lit est en effet particulière, puisque le genre désigne à la fois une littérature pour jeunes femmes et une littérature de seconde catégorie, facile, populaire, de plage, etc. (à cela s’ajoutent des traits thématiques spécifiques au genre, qui le distinguent par exemple des romances historiques, comme les personnages de jeunes trentenaires urbaines et actives de classe moyenne supérieure). Il me semble important de laisser de côté temporairement cette démarche de valorisation, voire de sauvetage, au sein de cette catégorie : une plainte récurrente est que de très bons ouvrages se retrouvent sous cette catégorie… alors qu’ils sont bons. Je suis tombée par exemple sur ce tweet d’AC Husson, qui me semble très intéressant :

L’intégration de Jane Austen à la chick lit est typiquement un processus qui varie en fonction de la valorisation de son oeuvre et des réseaux qui vont conditionner sa lecture. Son statut n’est pas le même en France, où Jane Austen ne fait pas partie de la culture scolaire (centrée sur la littérature nationale), et en Angleterre où elle fait désormais complètement partie du canon. Il ne viendrait probablement pas à l’idée d’hommes qui ont fait des études de lettres en France de cracher sur Jane Austen (car ils savent), mais la lecture effective de ses romans (voire de trois romans d’affilée) est davantage liée à une lecture de plaisir, et là encore, le genre joue un rôle fondamental (par exemple parce que des femmes qui étudient la littérature auront sûrement vu des adaptations cinématographiques de son oeuvre, moins valorisées que les œuvres originales).

Si on s’intéresse, plutôt qu’à la question de la valeur, aux processus de valorisation, il faut reconnaître que non seulement la référence à Jane Austen dans la chick lit caractérisée est majeure (dans Le journal de Bridget Jones par exemple), mais surtout que Jane Austen, c’est parfois de la chick lit, et c’est parfois du canon, en fonction des contextes. Si on regarde enfin les couvertures des différentes éditions de Pride and Prejudice, on observe un grand nombre de couvertures différentes qui sélectionnent à nouveau des publics différents : c’est le même texte, mais il s’agit en fonction de l’édition d’un classique de littérature anglaise ou d’un roman pour filles.

D’autres modes de distinction vont alors entrer en jeu, comme le fait de connaître les livres plutôt que les adaptations, d’avoir bien lu les livres, en goûtant l’ironie et la subtilité de l’écriture, par rapport à une lecture romanesque très investie, de l’appréhender avec des outils académiques plutôt qu’avec des pratiques de groupie qui fait des tests en ligne « quelle héroïne de Jane Austen es-tu? » (pour info, je suis Elizabeth Bennet – mais c’est facile de tricher). Un bon exemple de cette bonne lecture est l’extrait de David Lodge que j’avais placé en introduction d’un billet consacré à Northanger Abbey. Même parmi les féministes, l’amour immodéré pour Jane Austen n’est pas toujours évident à assumer : je cite une conversation avec Mme Déjantée sur le sujet, qui traduit très bien ces hésitations et ces problèmes soulevés par la catégorisation de l’autrice :

Pour être tout à fait franche, je ne saurais dire si le ravissement ressenti en lisant Jane Austen est parfaitement féministe. […] J’ai l’impression que mon mec n’éprouverait pas le même ravissement, mais est-ce parce que effectivement c’est une littérature « pour femme » au sens noble, c’est à dire dans lequel une femme peut s’identifier, y trouver des modèles féminins d’intelligence et de force qui n’existent pas dans une littérature dominée par les hommes. Ou est-ce parce que je suis en partie charmée par la mise en mot de certains penchants traditionnellement attribués aux femmes (goût pour l’introspection, l’analyse des interactions entre les humains, etc…). […] Je crois […] que je suis encore pétrie de l’idée que si un contenu n’intéresse que les filles, c’est forcément que ce n’est pas un contenu qu’on peut revendiquer comme légitime. […] Quand je l’ai lu la première fois, j’ai passé des nuits sur sa biographie, j’avais l’impression de tomber complètement amoureuse de cette autrice (très mesurée la fille, comme tu vois).

– l’immense importance de la possibilité d’identification au personnage principal et à ses préoccupations pour les lectrices, alors même que les femmes lisent très souvent des romans dont le personnage principal est un homme dans les productions culturelles non segmentées par le genre.

(Un autre aspect important que soulignait Mme Déjantée, que je développerai probablement dans la deuxième partie de ce billet, est l’importance de l’identification à l’autrice, qui dans certains cas est au moins aussi importante que l’identification aux personnages. Je ne m’attarde pas plus sur ce point pour le moment)

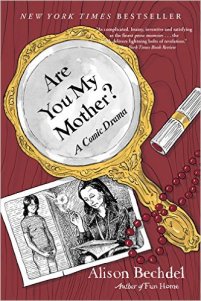

Un bon exemple de réception contrastée et de scission du lectorat en fonction du genre est celle du deuxième roman graphique d’Alison Bechdel, Are you my mother?, consacré à sa mère et fortement marqué par l’analyse psychologique et les outils de la psychanalyse. Cette oeuvre a été publiée après un premier roman graphique, Fun Home, consacré au père de l’autrice, particulièrement salué par la critique, dont les références se situent davantage du côté de la littérature. Dans un entretien mené par Isabelle Guillaume et Cécile Chatelet, Lili Sztajn, traductrice en français des deux romans graphiques de Bechdel, décrit ainsi la réception du deuxième roman graphique :

il y a aussi le fait que ce livre a provoqué des réactions d’une incroyable violence à cause de l’aspect psychanalytique. Cela m’a permis de découvrir qu’il y avait beaucoup d’hommes qui étaient très choqués par cet aspect, qui ont rejeté ce livre avec une violence incroyable alors que les femmes ont été extrêmement touchées. J’ai des amies qui me sont tombées dans les bras en disant : « Ce livre m’a sauvé la vie, tout d’un coup j’ai compris mes rapports avec ma mère… »

Et toutes les réactions négatives (pas seulement en France mais aux États-Unis), toutes les critiques négatives sont venues des hommes. Il y a eu deux critiques dans le New York Times, une par une femme, une par un homme : l’homme a complètement descendu le livre en disant : « Qu’est-ce que c’est que ce ramassis de psychanalyse », alors que la femme expliquait à quel point c’était intéressant…

Cette description mériterait évidemment d’être précisée et nuancée (aucun homme de mon entourage ayant lu Are you my mother? ne m’a dit l’avoir détesté, mais qui sait, ils avaient peut-être peur d’une réaction violente de ma part…), mais elle montre bien une polarisation des réactions en fonction du genre.

Visuellement, on passe de la couverture verte et des teintes bleues des images de Fun Home à des teintes roses et une couverture rose sombre qui met en scène les accessoires de la féminité (miroir, maquillage, perles) associés à la mère d’Alison Bechdel. Autrement dit, on a une couverture surdéterminée par la féminité. C’est une hypothèse tout à fait personnelle, mais à mon avis, si la publication de ce roman graphique n’avait pas été précédé par le succès de Fun Home, il y aurait eu peu d’hommes pour le critiquer puisqu’il y aurait eu peu d’hommes pour le lire.

Are you my mother? est également caractérisé la très faible présence de personnages masculins (à l’exception du psychanalyste Donald Winnicott, mais dont l’autrice fait une figure maternelle…). L’attention à des relations entre des personnages féminins dans un contexte patriarcal, à la période de la petite enfance, et l’importance accordée à l’analyse psychologique sont des éléments qui peuvent donc expliquer cette scission dans la réception de l’oeuvre parce qu’ils sont traditionnellement considérés comme féminins (bien que la psychanalyse soit par ailleurs très marquée par le patriarcat).

On retrouve un mécanisme bien connu par la théorie féministe : alors que la littérature dominante et masculine s’affirme comme universelle, il y a un refus d’universaliser une littérature trop centrée sur des personnages féminins, trop proches du quotidien et de l’expérience de femmes.

Dans Beauté fatale (que je cite souvent sur ce blog), Mona Chollet tente de problématiser les enjeux de la culture féminine qui se reflète et se forme notamment dans la presse féminine (qu’elle critique sévèrement tout en affirmant qu’elle donne un espace d’expression à des sujets essentiels qui ne trouveraient pas leur place dans la presse généraliste sérieuse) :

De génération en génération, les femmes se sont en effet constitué bien malgré elles une culture partagée, officieuse, illégitime. Certains objets de préoccupation leur ont été assignés par l’ordre social ou ont été portés à leur attention par leur condition de dominées. C’est la théorie de la philosophe Séverine Auffret : « Au fil de l’histoire, les femmes ont développé une culture particulière, qui tient au rôle qu’on leur a donné, aux positions dans lesquelles on les a cantonnées […]. Il me semble qu’il y a là une richesse qui ne doit pas être reniée, mais, au contraire, revendiquée. » Le sort qu’il convient de réserver à cet héritage particulier n’a cessé de diviser les féministes. […]

Il faut encore souligner que la constitution de cette culture n’est pas une simple préférence qui émanerait de la féminité des femmes, ni même seulement de leur expérience sociale : elle est aussi liée à différents procédés d’exclusion des femmes de la culture dominante ou de sous-cultures masculines spécifiques. En premier lieu, de façon symbolique, à travers l’absence de représentation des femmes, la misogynie ouverte des auteurs, la sexualisation ou l’idéalisation sexiste des personnages féminins dans les oeuvres. Plus spécifiquement dans les interactions sociales à la base de certaines sous-cultures largement masculines, on observe une exclusion des femmes par les rappels à l’ordre, la condescendance (souvent rapportée des lectrices dans des librairies spécialisées en BD), le refus de légitimité à travers des stéréotypes stigmatisants (on peut prendre l’exemple du stéréotype de la fausse geek, étudié par Mar_Lard dans son remarquable article sur le sexisme dans la culture geek), parfois des violences directes. On peut supposer, à bien des égards, que la culture féminine est aussi un espace plus vivable.

5. Contre-lectures, contre-cultures

La célèbre planche de Dykes to watch out for dont on a tiré le « Bechdel test » n’est pas directement, à l’origine, un outil critique pour montrer le faible nombre de personnages féminins représentés autrement que relativement à un homme dans la littérature ou dans les films : il s’agit d’abord de la mise en scène humoristique d’un choix radical de consommation, un acte de boycott, motivé, et transmis au sein d’une communauté politique. Certes, c’est d’abord une blague, mais ce n’est pas un test à proprement parler : c’est une règle tellement stricte que le dernier film répondant aux critères est Alien, sorti six ans auparavant (en fait, elle triche, elle aurait pu voir Flashdance en 83).

(à propos de boycott, il est encore temps, si vous ne l’avez pas fait, de découvrir le merveilleux blog Les petites mains, dont l’autrice a choisi de n’acheter que des bandes dessinées écrites par des femmes pendant un an et de les chroniquer)

Certaines pratiques de lecture peuvent ainsi se constituer directement contre le canon dominant, dans une optique critique et politique. J’aimerais évoquer ici l’intrication entre pratiques de lecture marginales, contre-culture lesbienne et formation d’une identité politique dans les deux romans graphiques d’Alison Bechdel que j’ai mentionnés plus haut.

Dans Fun Home et Are you my mother?, Alison Bechdel met en scène la découverte, quand elle entre à l’université, d’auteur⋅e⋅s inconnu⋅e⋅s, en particulier d’auteur⋅e⋅s ouvertement homosexuel⋅le⋅s qui écrivent sur l’homosexualité.

La lecture, l’emprunt ou l’achat de ces lectures sont présentés comme une série de coming out silencieux, à travers le passage de la lecture clandestine à la confrontation avec le regard social.

Cette découverte est d’abord personnelle, et le corpus se constitue grâce aux références bibliographiques des ouvrages, mais l’inscription dans une communauté politique et littéraire entraîne progressivement pour Alison à la fois la découverte d’un nouvel ensemble de références culturelles et l’apprentissage de nouvelles modalités de lecture, comme la relecture politique ou ludique de grands classiques de littérature jeunesse :

La découverte de la communauté féministe lesbienne radicale de l’université est rapidement associée à celle de l’existence d’un ensemble de références culturelles partagées par cette communauté.

La culture féminine ne semble pas, contrairement à la contre-culture lesbienne, d’emblée politisée. Il n’est cependant pas impossible de lui donner un sens politique. Le principal problème qui se pose est alors un problème théorique et stratégique, que discute également Alison Bechdel et sur lequel je reviendrai : celui de l’essentialisation de cette littérature.

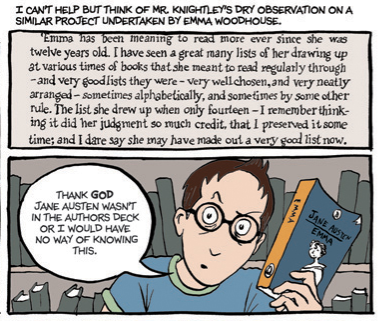

Dans une courte bande dessinée consacrée aux blocages provoqués par les lectures obligatoires ou conseillées, et aux désirs suscités par l’interdiction, Alison Bechdel ne mentionne jamais la question du genre dans la lecture, mais les références convoquées sont très précises : plusieurs livres du rayon interdit sont des livres célèbres pour la représentation explicite de la sexualité féminine, Sexual politics est un essai majeur de critique littéraire féministe. Lorsque Bechdel cherche une place judicieuse pour faire lire The handmaid’s tale de Margaret Atwood, dystopie féministe, elle le place entre Le journal de Bridget Jones, livre emblématique de la chick lit, et Waiting to exhale de Terry McMillan, qui représente la vie de quatre femmes afro-américaines, qui est aussi fréquemment décrit à partir de la catégorie de chick lit. Pourquoi là ? C’est à vous de voir…

Sans oublier Jane Austen, bien sûr.

> Deuxième partie : écritures de filles

Bibliographie :

Christine DÉTREZ Christine et Fanny RENARD, « « Avoir bon genre ? » : les lectures à l’adolescence », Le français aujourd’hui, 4/2008 (n° 163), p. 17-27.

Passionnant et très documenté, merci !

J’aimeJ’aime

Bonjour,

cet article étant numéroté « 1/2 », le « 2/2 » est-il près d’éclore ? Je suis curieux de lire la suite. 🙂

J’aimeJ’aime

***efface discrètement la numérotation dans le titre***

J’aimeJ’aime